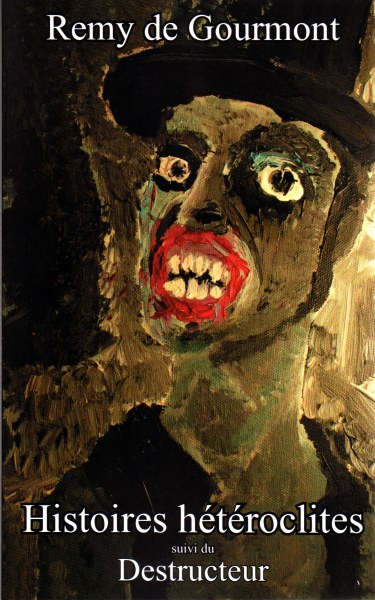

Histoires hétéroclites

Les Ames d’Atala

Fabula

Les Féeries intérieures

Feuilles d’automne-1 Feuilles d’automne-2

Le Grognard-1

Le Grognard-2

![]() La Manche libre, édition de Cherbourg, 23 janvier 2010, p. 26

La Manche libre, édition de Cherbourg, 23 janvier 2010, p. 26

![]() La Presse de la Manche libre, 23 janvier 2010, p. 13

La Presse de la Manche libre, 23 janvier 2010, p. 13

![]() Céline Guénolé, « Des inédits de Gourmont réunis en un volume », La Presse de la Manche libre, 1er 2010, p. 6

Céline Guénolé, « Des inédits de Gourmont réunis en un volume », La Presse de la Manche libre, 1er 2010, p. 6

Sommaire :

AVIS AU LECTEUR, par Christian Buat

HISTOIRES HETEROCLITES

Le petit médecin

Vieux poète !

L’automate

L’alcool

Le camaldule

De l’action morale ou le dieu des propriétaires

Métaphrases : Les actes de saint Maximilien, martyr

Lettre à un marabout

La marquise

Le sang violet

Le mot qu’il ne fallait pas dire

Le polichinelle

Hélène Jégado

La deux mille et unième langue

L’homme des bois

Les bons parents

Le premier homme

Notre ancêtre

Fable

LE DESTRUCTEUR

Le bracelet

Avant l’amour

Elva

D’un pays lointain

L’âme que je cueillis

L’une ou l’autre

Le panorama de la vieille dame

REFERENCES

LES PROMENADES NARRATIVES DE REMY DE GOURMONT, par Mikaël LUGAN