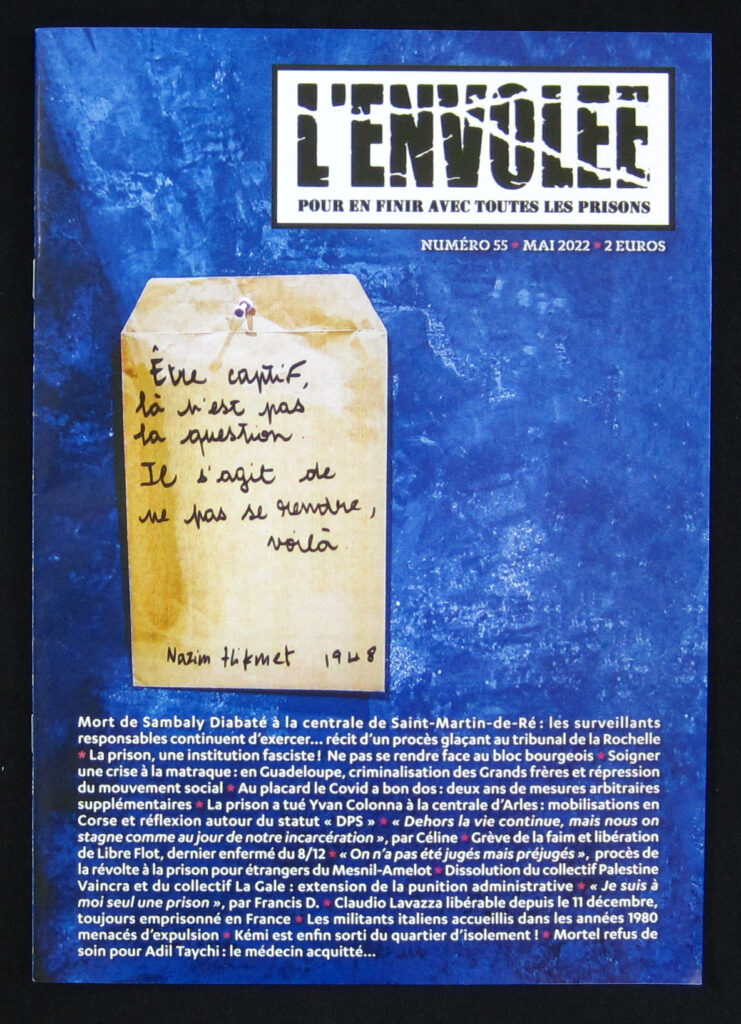

Censure d’un journal anti-carcéral

Des prisonniers et des proches nous ont informés que dans plusieurs prisons, des surveillants sont intervenus pour confisquer le dernier numéro de L’Envolée : le no 55, paru en mai 2022 ; ils sont même allés jusqu’à la fouille de cellule en cas de refus… Nous découvrons ainsi qu’une note interne de la direction de l’administration pénitentiaire (AP) interdit – au nom du garde des Sceaux – la lecture de ce numéro à toutes les personnes détenues à cause de l’article « Distribution de permis de tuer au tribunal de La Rochelle » ; il contiendrait en effet des « propos diffamatoires à l’égard de l’AP […], ainsi qu’à l’encontre des personnels pénitentiaires dont elle assure la formation ».

Cet article, que nous republions ici, n’est pourtant que le récit du procès auquel nous avons assisté au tribunal de La Rochelle fin du novembre 2021. Sept surveillants y étaient jugés pour leur responsabilité dans la mort par étouffement de Sambaly Diabaté en août 2016 à la prison de Saint-Martin-de-Ré. La note de l’AP pointe certains passages où elle voit « des propos alléguant que l’administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine, qualifiés par l’auteur de l’article d’ « arsenal habituel » et d’ « horreur tellement banale et généralisée » tels que « étranglement, pliage, pose de bâillon »… »

Les auteurs de cette note s’inquiètent en outre de la gratuité du journal pour les prisonniers et prisonnières et de sa « large diffusion » qui seraient « de nature à engendrer un retentissement important auprès des personnes détenues ».

C’est la deuxième fois en deux ans qu’un numéro de L’Envolée est ainsi interdit en détention ; le précédent – le n°52 – avait en prime fait l’objet d’une plainte pour diffamation – dont on reste sans nouvelles à ce jour. Ce qui avait alors justifié l’interdiction, c’était tout un dossier… qui portait déjà sur les violences pénitentiaires et les morts « suspectes ». C’est on ne peut plus clair : l’AP entend faire taire celles et ceux qui osent soutenir que les pratiques de ses agents mettent en danger l’intégrité physique des personnes dont ils ont la charge – alors que c’est hélas une évidence pour tous les premiers concernés –, et que cette violence est constitutive de la prison. Ces interdictions à répétition et leur pénible cortège de saisies en cellule visent également à mettre la pression aux abonné·e·s de l’intérieur et à dissuader les autres enfermé·e·s d’entrer en relation avec L’Envolée ou de recevoir le journal. Il est scandaleux que nos abonné·e·s subissent de telles intimidations, et nous étudions tous les recours envisageables avec nos avocats.

L’équipe tient à exprimer son inquiétude à propos de ces mesures « sécuritaires » : il s’agit en fait bel et bien de censurer un organe de presse qui entend servir de porte-voix aux prisonniers et aux prisonnières et leur permettre d’échanger informations et points de vue. Si le journal ne pouvait plus rentrer en détention, il perdrait toute raison d’être, et les personnes enfermées se verraient privées d’un des rares moyens dont elles disposent pour dénoncer ce qu’elles subissent derrière des murs toujours plus impénétrables.

Il n’y a pas de « diffamation » dans cet article : il montre simplement comment l’administration pénitentiaire et la justice travaillent main dans la main pour protéger les surveillants les plus violents, même quand ils tuent un homme. Nous vous demandons de le relayer le plus massivement possible. La machine d’État ne fera pas taire L’Envolée ; elle ne réduira pas au silence les prisonniers et les prisonnières, qui ont raison de se révolter.

Distribution de permis de tuer au Tribunal de La Rochelle :

Procès des surveillants responsables de la mort de Sambaly Diabaté à la centrale de Saint-Martin-de-Ré

Du 29 novembre au 1er décembre 2021, nous étions au tribunal correctionnel de La Rochelle pour soutenir la famille de Sambaly Diabaté au procès des matons responsables de sa mort à la prison de Saint-Martin-de-Ré le 9 août 2016. Sept surveillants devaient répondre de chefs d’accusation dérisoires au regard des faits, de l’homicide involontaire à la non-assistance à personne en danger.

Sambaly est mort d’asphyxie après une agonie de trente-cinq minutes, les pieds entravés, les mains menottées dans le dos, bâillonné avec une serviette, écrasé sous le poids de quatre ou cinq matons en permanence quand il n’était pas transporté à l’horizontale. Le procès – inédit puisque des matons devaient pour une fois répondre de la mort d’un prisonnier – nous a confirmé une nouvelle fois qu’avant même l’arrivée d’un quelconque appareil ouvertement fasciste au pouvoir, arbitraire, déshumanisation, brutalité et permis de tuer sont déjà bien installés, et particulièrement derrière les hauts murs des prisons.

Le rendu du procès est tombé le 27 janvier 2022. Trois peines de douze à vingt-quatre mois de sursis ont été prononcées contre les surveillants qui ont directement étouffé Sambaly, reconnus coupables d’un « homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » : Pascal Rinjeonnaud, deux ans ferme avec sursis simple, Stéphane Lefebvre, dix-huit mois avec sursis simple, et Remy Cormier, dix-huit mois avec sursis simple également, peuvent continuer leur sale boulot à Saint-Martin-de-Ré. Seul accusé de « violences volontaires », Jean-Paul Ducorneau prend un an avec sursis simple assorti d’une interdiction d’exercer et de porter une arme pendant cinq ans. Les trois accusés de « non-assistance » sont purement et simplement relaxés.

Au pays de la matonnerie…

Saint-Martin-de-Ré est une très vieille prison, un ancien bagne insulaire au large de la proprette ville bourgeoise de La Rochelle. Là-bas, on est surveillant de génération en génération : dans le coin, juges, flicaille et matonnerie ont coutume de laver leur sale linge en famille. Le tribunal correctionnel de la ville, qui d’ordinaire prononce des peines purgées pour une grande part à Saint-Martin et « confie » donc en flux continu des prisonniers à ses surveillants, est aussi celui qui statue sur les affaires internes à la prison – dans l’écrasante majorité des cas, pour rajouter des peines intérieures. La détermination des proches de la victime et le suicide de deux des nombreux surveillants qui avaient assisté à l’intervention fatale ont dû contribuer à ce que la justice se saisisse de cette affaire, histoire de pas trop avoir l’air de s’en moucher du coude. Comment croire en effet que les violences commises à la centrale ne parviennent jamais jusqu’aux oreilles des flics et des juges ?

En 2011 déjà, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) signalait qu’une bande de matons particulièrement brutaux faisaient la loi sans se soucier de la direction ni du règlement intérieur. Dans le documentaire À l’ombre de la République sorti en 2012, on voyait Letanoux, le directeur de l’époque, déclarer face caméra qu’effectivement sévissait à Saint-Martin-de-Ré une équipe de surveillants incontrôlables. De retour en 2017, le CGLPL pointait encore « un personnel en poste violent et aux propos inadmissibles ».

C’est dans ce contexte nauséabond de racisme sans fard et de toute-puissance des porte-clefs que Sambaly Diabaté a été tué.

Des chiens de garde enragés

Le 9 août 2016, extrait de sa cellule, Sambaly Diabaté refuse de passer sous le portique de sécurité. Georges Guéneau – premier surveillant, dit « Gros-Georges » par ses collègues – l’agrippe par l’épaule pour le forcer à passer. Sambaly résiste. Gros-Georges, 90 kg – contre les 73 de Sambaly à l’autopsie – le plaque au mur avant de le précipiter au sol avec l’aide de ses collègues. Tout le monde se met sur le dos du prisonnier récalcitrant. Alors que le Gros tente une clef d’étranglement, Sambaly le mord à la main pour se dégager ; c’est le point de départ d’un interminable déferlement de violence qui se soldera par la mort de Sambaly Diabaté une demi-heure plus tard.

Des prisonniers témoins de cette première scène ont décrit les nombreux coups portés à Sambaly déjà immobilisé au sol tandis que Gros-George était emmené à l’infirmerie. Aucun d’entre eux ne sera entendu à la barre. Il n’y a que la parole des agents de la pénitentiaire qui vaille ; c’est la seule respectable, forcément vierge de tout mensonge. Les bandes vidéo qui auraient permis d’y voir plus clair ont commodément disparu – malencontreux incident des plus fréquents dans ce genre de circonstances. À la barre, les matons nient tout naturellement avoir porté le moindre coup, préférant insister sur la peine qu’ils ont eu à maîtriser un prisonnier déchaîné – si, si, même a plusieurs contre un ! Et puis surtout, surtout, la hantise de se faire mordre à leur tour ; ils ne voient plus en lui qu’un enragé.

On va pas se mentir : ce n’est évidemment pas la trouille qui les animait, mais bien la rancune corporatiste. Il fallait venger George Guéneau, supérieur hiérarchique dont il vaut mieux se faire bien voir, d’autant qu’il est vraiment pas commode et foutrement balaise. Soit dit en passant, on aurait bien aimé l’entendre, « le gros Georges », mais personne n’a jugé bon de le convoquer au tribunal pour qu’il donne sa version… C’est un des – nombreux – grands absents de ce procès.

Pour bien faire comprendre à Sambaly que mordre, c’est mal, l’ingénieux surveillant Pascal Rinjeonneaud, genou planté entre les omoplates de Sambaly, prend une initiative : il ordonne qu’on lui ramène des chiottes une serviette sale qui sert d’essuie-mains ; il la passe dans la bouche du prisonnier, fait le tour de sa tête et la tire à deux mains jusque derrière sa nuque. Il ne relâchera son emprise que quelques dizaines de minutes plus tard à cause des crampes, le temps d’essayer de remplacer par du scotch ses pauvres mains endolories. Mais il renonce vite à son bricolage, et serre de plus belle.

Non seulement il ne conteste pas les faits, mais quand chacune des parties présentes lui demande de répéter, il confirme, tenant toutefois à préciser qu’il préfère qu’on parle de « mors » plutôt que de « bâillon » ; drôle de nuance, comme pour bien préciser qu’il traite en animal le détenu dont il a la charge. Grand naïf, il ignorait alors que le bâillonage était interdit. Et à la question : « comment pouviez-vous être certain que M. Diabaté pouvait encore respirer ? », il répond sans se démonter qu’il vérifiait régulièrement, par « contrôle visuel », que les narines n’étaient pas obstruées. Il va jusqu’à prétendre que s’il a bien pris soin de lui enrouler la serviette autour de la tête, c’était pour le protéger contre les chocs éventuels. Ni regrets, ni excuses – même feintes. Sale type. Médiocre et glaçante incarnation du fascisme.

Les surveillants Rémi Cormier et Stéphane Lefebvre qui comparaissent avec lui, se sont quant à eux « occupés des mains et des jambes » de Sambaly et l’ont transporté à l’horizontale après lui avoir passé les entraves, accentuant d’autant sa suffocation. Ils l’ont trimballé comme un vulgaire sac de gravats un étage plus bas pour le jeter dans la tristement célèbre lingerie de Saint-Martin : une pièce dépourvue de caméras de surveillance, éloignée des regards et des oreilles, où nombre de prisonniers racontent avoir subi des tabassages en règle. Plutôt que de le relever, ils le remettent à terre et l’y maintiennent de tout leur poids. On peut supposer sans mal qu’ils en profitent pour faire pleuvoir les coups – mais en experts, sans laisser trop de traces. Le surveillant Sébastien Lété, qui avait prêté la main à Rinjonnaud dans sa tentative de scotchage, s’est donné la mort quelques temps après avoir été mis en cause par l’instruction.

Un coup de pompe en passant

C’est là qu’intervient Jean-Paul Ducorneau. Il bosse aux UVF. Son bureau est au même niveau que la lingerie ; appelé pour emmener Gros-Georges aux urgences pour sa morsure, il dit être passé par là parce que c’est un raccourci. Mais la pièce est exiguë, et l’espace est presque entièrement occupé par le corps du prisonnier et ses bourreaux accroupis sur lui. Ducorneau doit enjamber la tête de Sambaly. Tout le monde soutient mordicus qu’il lui assène alors un violent coup de pied, ce qu’il n’a cessé de nier tout au long de la procédure.

C’est le seul à comparaître pour « violences volontaires », et on comprend bien vite que la clique s’est mise d’accord pour le charger dans les heures qui ont suivi, quand personne ne savait encore exactement de quoi Sambaly était mort. Si les autopsies avaient conclu à un décès consécutif à des coups, la Rangers de Jean-Paul aurait pu commodément porter le chapeau. En plus, il n’appartient pas au même syndicat que le reste de l’équipe.

On va pas se mentir : il a bien dû lâcher un coup de pompe en passant, façon de montrer patte bien blanche aux collègues « du terrain », ou du moins de les assurer de sa discrétion. Ce qui est certain, c’est que Sambaly n’est pas mort des coups qu’il a reçus. Et que Ducorneau est le seul à avoir fait l’objet d’une sanction administrative. Il n’a plus jamais bossé depuis sa suspension. Dépression, arrêts maladie… et il a encore l’air bien cachetonné. C’est aussi le seul à faire appel du jugement, et bien que la défense des accusés veuille en faire un lâche qui crie au complot pour mieux fuir ses responsabilités, il maintient ses accusations : les tueurs ont bricolé une version commune, ils l’ont choisi comme bouc émissaire, et leur syndicat a pesé de tout son poids pour avaliser leur version. Si la mise en cause de Jean-Paul est réglée comme du papier à musique, le reste des témoignages s’avère beaucoup plus approximatif.

Entre contradictions, trous de mémoire et mensonges manifestes, chacun fait de son mieux pour minimiser sa propre implication. Il s’agit quand même de faire avaler au tribunal qu’il n’y avait pas moyen d’imaginer que Sambaly était en train d’agoniser entre leurs mains, et que c’est un prisonnier bien vivant qu’ils ont ensuite « remis » à l’équipe du mitard.

Une macabre mise en scène

À Saint-Martin, le quartier disciplinaire (QD), se trouve dans « La Citadelle », un bâtiment situé à 500 mètres de la détention « normale ». Les transferts doivent en théorie se faire en fourgon cellulaire. Ce coup-là, ce sera en véhicule utilitaire – une pratique hors cadre de plus. L’équipe attend donc l’arrivée du véhicule pendant un bon quart d’heure à la lingerie. Ils y poursuivent leur vengeance, maintenant leur prise fatale sur Sambaly : les membres entravés et sans cesse tirés en arrière, le thorax compressé, la bouche déchirée par le « mors ».

Il ne vient jamais l’idée à personne, pendant ces longues minutes, de faire retirer le bâillon ou de desserrer l’étau. Une gradée – finalement acquittée – est dépêchée sur place par le chef de détention pour « garantir la régularité de la procédure ». Elle témoigne de la brutalité de la scène, qui l’a choquée sur le moment. Mais elle a vite été rappelée à l’ordre : « Remue-toi, la gradée, bouge tes fesses ! Va chercher les clés, mérite tes galons ! » Elle bosse au greffe de la prison, normalement… elle rapporte qu’elle n’aurait eu aucune autorité si elle avait voulu interrompre l’opération ; mais elle n’a rien tenté. Elle se rappelle juste avoir croisé le regard de Sambaly sans parvenir alors, prétend-elle, à comprendre l’effrayante lueur qu’elle a vue dans ses yeux, et qui continue à la hanter cinq ans plus tard : ce qu’elle prenait pour de la fureur, sans doute était-ce de la détresse. Peut-être même qu’il l’appelait à l’aide ? Alors elle se dit traumatisée… mais elle a continué à bosser à la prison. Et décidément impuissante, elle a trouvé le moyen de foirer ses deux suicides.

À l’arrivée du fourgon, Sambaly est une nouvelle fois transporté à l’horizontale et « chargé » à même le sol. Il n’y a que quarante centimètres pour manœuvrer entre les rangées de sièges, mais trois des bourreaux parviennent à s’y caler pour que la pression ne se relâche jamais sur le prisonnier. Pendant le transport, il leur est apparu « plus calme » qu’auparavant. Certains l’ont même cru « endormi », parce qu’il « avait l’air de ronfler ». Arrivés à la Citadelle, ils « déchargent » Sambaly du Transit et le « déposent » sur la coursive. Certains surveillants de l’équipe du QD qui devait prendre le relais ont témoigné au cours de la procédure du « calme extrême » du prisonnier, qui contrastait avec l’intense agitation de la bande du fourgon. Avant un placement en QD, le prisonnier est systématiquement fouillé par les tauliers du mitard. Nouvelle anomalie : ce sont ses transporteurs qui vont assurer la fouille. Sambaly est inerte. Ils lui baissent son froc. Ils constatent la présence de matières fécales le long de ses cuisses. Ils traînent une nouvelle fois son corps jusque dans la cellule du QD. Rejouant une procédure vicelarde mais habituelle, ils l’allongent face contre terre, la tête sous le lit scellé : si le « détenu » tente de se rebiffer quand on le désentrave, il s’assomme tout seul contre le sommier de béton. Ils retirent les entraves qu’ils remplacent par du scotch. Mais tout ça n’est qu’une sinistre farce, puisque Sambaly est déjà mort.

Et la mise en scène continue. Ce n’est qu’une demi-heure après le « placement en cellule » du prisonnier que la nouvelle équipe en charge s’inquiète enfin de son immobilité et appelle les secours. Côté tueurs, ça commence à claquer des genoux, d’autant qu’ils se font salement remonter les bretelles au débriefing – d’usage : « Les mecs, va falloir trouver un truc, sinon ça pue les assiettes [les assises]. » Alors ça torche une version commune à l’arrache. Christophe Monier était un de ces nombreux fonctionnaires du QD qui ont assisté à la macabre « fouille à nu ». Il s’est donné la mort la veille de sa convocation par le juge d’instruction.

Réunion de famille

D’ordinaire, les tribunaux n’ont pas à gérer les morts de la prison, pas plus que ceux de la police. Les instructions judiciaires sont vite closes, quand il y en a. Dans l’écrasante majorité des cas, c’est au sein même des détentions que ça se règle : un « suicide » de plus. Alors c’est peu dire qu’on n’a pas l’habitude d’assister au théâtre judiciaire sur le banc des parties civiles : il a fallu aux proches de Sambaly, et à sa sœur Oumou en particulier, des années de bagarre acharnée pour qu’un procès leur soit concédé – fait rarissime, on le répète. Mais pas un procès pour meurtre, faut pas exagérer. Pas question de porter l’affaire devant les assises ou de dépayser l’instruction. Des audiences calibrées pour que les protagonistes encore en vie s’en tirent à bon compte, tout en perpétuant la fiction d’une Justice impartiale au service des victimes. On allait gérer ça en famille. Plus élargie que d’habitude certes, mais en famille tout de même, puisque le tribunal de La Rochelle n’est en fait qu’une annexe de la prison de Saint-Martin-de-Ré (ou l’inverse ?). Au point que la procureure est déjà celle qui avait envoyé Sambaly à Saint-Martin il y a quelques années. Un temps, elle donne le change, fait mine de traiter les accusés avec sa sévérité habituelle et surjoue son empathie pour les parties civiles. Quant au juge et à ses assesseurs, ils somnolent sévère en singeant paresseusement la quête de la vérité…

On va pas se mentir : on n’a décidément rien à attendre des tribunaux. Ni justice – si le terme a un sens –, ni vérité. La vraie mission du tribunal est limpide : reconduire la puissance de l’institution pénitentiaire et son droit de vie et de mort sur ceux et celles qu’elle nomme – pas pour rien – ses « détenus ». Quitte à gronder un peu certains de ses agents trop enthousiastes, pour la forme. Alors dans ce procès, c’est à nous de débusquer la vérité sous les mensonges criants des tueurs en réunion. Une fois n’est pas coutume, le seul raté de la machine sera venu des expertises (et même des contre-expertises réclamées par une défense insatisfaite des premières conclusions de la science). Aucun doute pourtant : Sambaly est mort d’un étouffement, dû à l’effet conjoint de l’obstruction des voies respiratoires, de l’extension vers l’arrière des membres entravés et de la compression du thorax ; les ronflements qu’il émettait dans le fourgon étaient des râles agoniques ; les traces sur ses cuisses prouvent que ses sphincters s’étaient relâchés avant son arrivée à la Citadelle. L’expert se montre inflexible malgré les tentatives de déstabilisation de Winter, avocat spécialisé dans la défense des matons et des flics violents : Sambaly est bien mort dans le fourgon. Les surveillants du QD ont assisté à la fouille d’un défunt, et c’est un cadavre qui a été placé au mitard.

Défense des tueurs et proc main dans la main

Les tueurs le savent, et leurs avocats aussi ; alors ils ne s’attardent pas trop sur les étranges pièces à conviction fournies à la gendarmerie dans un premier temps, mais qui n’apparaissent dans quasiment aucun témoignage : des « pages de Coran » qu’aurait brandies le prisonnier et un « pic » dont il aurait tenté de faire usage. Inventer des preuves de dangerosité et d’agression, c’est une pratique habituelle dans ce genre d’affaires mais cette fois, c’était vraiment trop mal fait…

Le ténor Winter préfère donc ergoter sur l’heure de la mort. C’est le gros caillou dans les Rangers de la défense, alors il faut à tout prix jeter le doute sur les conclusions de l’expert. Brushing impeccable et œil bleu marine pour grand numéro de flûte : « J’ai vu dans une vidéo YouTube… un ami réanimateur m’a dit… » Selon sa petite enquête perso pour contrecarrer l’avis de trois experts, impossible de savoir à quel moment exact le prisonnier est mort. Et puis il manque du monde dans la procédure (ça, en revanche, c’est pas faux…) : où sont les innombrables surveillants qui ont été témoins de la scène ? Où sont les matons du QD qui ont fini par récupérer Sambaly – toujours vivant selon le baveux –, les médecins de la prison qui ont mis si longtemps à arriver, les pompiers intervenus bien trop tard pour tenter de le ranimer ? Il est formel : ses clients n’ont pas tué. Et si certains de leurs gestes peuvent sembler disproportionnés aux yeux des profanes, ils sont à mettre sur le compte de « l’effet tunnel » bien connu des professions soumises au stress : le temps s’est comme accéléré, et ils étaient tellement obsédés par « l’exécution de leur mission » (sic) que leur discernement a pu s’altérer au point de les empêcher de percevoir la dangerosité de leurs actes.

En bon défenseur de syndicalistes, il charge au passage l’encadrement déficient, le manque de moyens et de personnels, les procédures trop floues et inadaptées aux « réalités du terrain », le manque de formation continue… Devant le péril, livrés à eux-même, ses clients ont dû improviser pour sauver leur peau, contraints d’utiliser un bâillon de fortune faute de mieux. Et puis,chacun d’eux ne s’est occupé que d’une partie du corps : un bras, une jambe, la tête… Cynique tour de passe-passe : d’ordinaire retenue comme facteur aggravant, la réunion devient dans sa plaidoirie une circonstance atténuante… Si tout le monde tue un peu, personne ne tue vraiment.

Il demande évidemment la relaxe ; et surtout, par pitié, que ces fonctionnaires exemplaires déjà durement atteints par ce terrible accident ne se voient pas privés de poursuivre leur sacerdoce à la prison de Saint-Martin-de-Ré…

Quand c’est le tour de la proc, les maigres illusions qu’auraient pu susciter son attitude s’envolent aussi sec : elle n’est pas là pour défendre la partie civile, mais bien l’institution. Reprenant sans trop se fouler l’essentiel de l’argumentaire de la défense, elle va donc tout faire pour réhabiliter la sainte trinité police-justice-prison. Et elle n’hésite pas pour ça à dérouler un raisonnement des plus pervers. Car accrochez-vous bien : elle commence par nous dire sans trembler que « la prison tue » ! Si Sambaly est mort, c’est la faute à la prison. S’il a été traité comme un chien tout du long, c’est parce que l’institution carcérale déshumanise ; les prisonniers, mais aussi les surveillants. Les accusés ont traité un problème. Pas un être humain, et pas en êtres humains, mais c’est parce qu’ils sont formatés ainsi. Alors à moins de remettre la prison elle-même en question, le tribunal ne doit pas les punir trop durement… La proc’ se félicite d’ailleurs que l’instruction ait choisi de juger l’affaire en correctionnelle ; prêter à ces fonctionnaires une quelconque intention de donner la mort – et même leur attribuer la moindre « violence volontaire » au-delà du « lâche » coup de pompe de Ducorneau – aurait été odieux. Tout au plus peut-on leur reprocher de ne pas avoir su prendre le temps, à chaque étape, de réévaluer la situation pour adapter leurs gestes en conséquence. Mais ils étaient hélas aveuglés par le fameux « effet tunnel ».

Dans les tribunaux : ni vérité, ni justice

On ne va pas se mentir : ces gestes, certes proscrits, leur ont tout de même été enseignés à l’école de la matonnerie de Fleury ; ils font partie de leur arsenal habituel à Saint-martin comme ailleurs : étranglement, pliage, pose de bâillon, transport menotté à l’horizontale. Bref, c’est l’horreur, mais une horreur tellement banale et généralisée qu’il est bien normal qu’elle se répète là aussi. Et rien de surprenant non plus à ce que tout le monde dans ce tribunal travaille dans le même sens pour innocenter des meurtriers : dilution de la responsabilité, altération du jugement, automaticité des pratiques ; un homme a trouvé la mort, c’est malheureux, nouvelle couche d’écœurante compassion pour ses proches… mais au fond personne ne l’a tué.

L’avocat des parties civiles ne peut plus faire grand-chose. La mécanique a ronronné trop tranquillement les jours précédents pour prétendre encore lui opposer une quelconque résistance à ce stade. La famille de Sambaly espérait entendre de la bouche même des tueurs quelques bouts de vérité, et trouver là un peu d’apaisement. Elle n’aura eu droit qu’à la litanie de leurs mensonges, encouragée par un tribunal nécessairement complice. Les rôles ont pu sembler inversés : pour une fois, ce sont les matons qui sont accusés, c’est la famille du prisonnier qui est partie civile. Mais ça s’arrête là. Pour la justice, un prisonnier reste un prisonnier, c’est-à-dire pas tout à fait un être humain : sa dignité, son intégrité, et jusqu’à sa vie ne pèseront jamais grand-chose face à l’institution et à ses agents ; pas question d’en faire une victime.

Quand la parole est accordée à la sœur de Sambaly, elle fixe les tueurs l’un après l’autre, cherchant à accrocher leur regard fuyant, et dit son plus grand souhait : « Je voudrais que ces gens n’aient plus jamais le droit de travailler. Je suis dame de cantine, j’ai peut-être même nourri certains de vos enfants ; si un petit tombe malade à cause de la nourriture que je lui ai donnée, je suis renvoyée le jour même, et c’est normal. Je ne peux pas comprendre que vous ayez tué mon frère et que vous soyez encore à Saint-Martin. »

Pour le récit détaillé des audiences, écouter notre série de podcasts enregistrés à La Rochelle au cours du procès: https://lenvolee.net/delibere-des-matons-tueurs-de-samba/

Laisser un commentaire

3/08/2022