La Chrysalide du cochon

La Chrysalide du cochon

petit précis d’entomologie forensique à l’usage des parents

pour expliquer à leurs enfants ce qu’est la mort

et accessoirement la littérature

Lois à son fils Dewey, sept ans : Tu veux savoir ce qu’il se passe quand on meurt?

Bah on est mort. C’est tout.

Hal (le père) : Chérie, c’est un peu réducteur. En fait, mon garçon, après la mort, ton corps subit tout un tas de changements fascinants. D’abord il se met à gonfler comme un ballon et se ratatine comme un raisin sec. Ensuite des tas de petits microbes qui sont invisibles,

qui sont déjà en toi, se mettent à dévorer toute ta chair, et c’est comme ça que tous les éléments du corps humain retournent à la terre. Et puis il y a ceux aussi qui disent que les cheveux continuent à pousser, mais tu sais, c’est un mythe. En fait, c’est ta tête qui réduit.

Lois à Dewey, resté coi : Allez va t’habiller pour les obsèques de Tante Helen.

Malcolm, saison 1, épisode 11, «Les funérailles», 2000

Les images : « ma grande, mon unique, ma primitive passion »

Charles Baudelaire, Mon cœur mis à nu, 1864

sinite parvulos venire ad Me

Souvent, à la tombée du jour, alors que nous observons un bousier pousser sa pelote, une épeire tisser sa toile ou une mouche lisser ses pattes, une question ressurgit : est-ce que le docteur Paul Camille Hippolyte Brouardel, celui-là même dont nous disséquions la dépouille dans le premier numéro de Quoique, est-ce que notre médecin légiste aimait les enfants ? Vivants, rien ne nous permet de l’affirmer, même si, un peu naïvement sûrement, nous nous autorisons à penser qu’il éprouvait pour les siens ce qu’il est convenu d’appeler de l’amour paternel. Mais morts, il va sans dire. Il suffit de fourrer son nez dans les ouvrages qui ont fait sa relative notoriété pour s’en assurer. Prenons L’Infanticide, paru chez Baillière en 1897 : plus de 400 pages sont consacrées à l’enfant mort, du mioche non viable expulsé sur le carrelage d’une arrière-cuisine au chiard retrouvé dépecé dans une fosse d’aisance en passant par les morts-nés et la cohorte de chérubins assassinés. Évidemment, il est très difficile de savoir si c’est la morne passion pour le rejeton clamsé qui a conduit Broubrou à embrasser la carrière de médecin légiste ou si, au contraire, c’est l’auscultation de cadavres putrescents qui a fait naître en lui ce goût pour le têtard séché. Toujours est-il que le 13 janvier 1878 notre médecin légiste frétille, car c’est la première fois qu’il procède à l’autopsie d’un cadavre de nouveau-né, celui trouvé dans un terrain vague de la rue Rochebrune, à Paris. La géniture, entourée de quelques linges, imbibés par l’humidité, et pourris dans les points qui étaient en contact avec la terre, est décrite par l’homme de science comme le cadavre « d’un nouveau-né du sexe féminin. Il mesure 48 centimètres de long et pèse 250 grammes. Il est absolument desséché et sonne comme du carton. Tous les tissus, notamment les muscles, sont transformés en gras de cadavre. Sur la peau et dans les cavités du crâne fourmillent une quantité d’acares et de larves d’insectes. Il est certain que le cadavre a dû être conservé dans un lieu sec, et que c’est dans les derniers jours seulement qu’il a été déplacé et déposé dans le terrain de la rue Rochebrune. » Pour le médecin légiste, « il reste à savoir si on pourrait utiliser les lois du développement des insectes que l’on trouve sur le corps de ce nouveau-né pour déterminer approximativement le moment de la naissance, ainsi que le docteur Bergeret (d’Arbois) y était parvenu en 1850. Nous nous sommes adressé, écrit-il, à M. Edmond Perrier, professeur au Muséum d’histoire naturelle, et à M. Mégnin, vétérinaire de l’armée, qui ont mis, avec la plus grande complaisance, leurs connaissances spéciales à notre disposition. » Nous partons de là, du terrain vague de la rue Rochebrune, heureux d’apprendre que le docteur Brouardel n’était pas seul à aimer les morveux occis, et curieux de savoir où nous mènera l’aplat de marmot-pâte.

du beauceron à la faune des cadavres

Jean-Pierre Mégnin est vétérinaire dans l’armée française, au rang de colonel. Il enseigne à l’école vétérinaire de Vincennes. Dans ce cadre, il s’intéresse aux mouches charbonneuses de Nouvelle-Calédonie et fait paraître, en 1880, les Maladies parasitaires chez l’homme et les animaux domestiques et, en 1906, Les Insectes buveurs de sang. Il est connu pour avoir donné son nom au chien de race Beauceron dans son livre sur les chiens de guerre (1888), mais surtout pour avoir fait paraître un ouvrage intitulé La Faune des tombeaux, considéré comme l’ouvrage fondateur de l’entomologie médico-légale, ainsi que La Faune des cadavres, une application

précise de l’entomologie à la médecine légale (1894). Dans cet ouvrage phare, Mégnin part lui aussi de ce cadavre de fillette, trouvé dans le terrain vague de la rue Rochebrune. Mais ce n’est que la première pierre d’un mausolée qui comprend aussi le cadavre d’un jeune garçon de sept ans retrouvé complètement desséché dans une caisse à savon, celui d’un fœtus enveloppé d’un lambeau de chemise et en état de décomposition putride avancée, ainsi que trois momies de fœtus découvertes emmaillotées dans un jardin parisien, une jambe d’enfant desséchée et le cadavre d’un fœtus découvert dans une caisse, à Paris toujours, caisse restée dans les rebuts de l’administration des Messageries par suite d’une fausse adresse intentionnelle. Ce charmant petit catalogue confirme que les enfants sont décidément plein de ressources. Et de vers ajouteront certains esprits cyniques. Notons à ce propos que ces farceurs se trompent. Il n’y a pas plus de vers qui grouillent ou sommeillent dans le ventre grassouillet des marmots que dans celui des adultes. Depuis la Renaissance, grâce aux expériences de Redi, nous savons que les asticots des cadavres ne naissent pas spontanément dans les entrailles putrescentes, mais qu’ils sont en réalité des larves provenant d’œufs déposés par des mouches et retournant elles-mêmes à l’état de mouches. Ce qui intéresse bien évidemment Jean-Pierre qui n’est jamais très loin lorsqu’on cause diptères. Les précautions que prennent certaines de ces bestioles pour assurer leur descendance consistent dans le choix qu’elles font du berceau de leurs marmousets. L’expérience leur indique à cet égard tous les corps qui ont cessé de vivre. D’où l’élégant ballet de larves affamées qui dodelinent et agitent les dépouilles en voie de putréfaction. Mais pour expliquer ce phénomène, arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur ce petit corps gâté quelques instants seulement après qu’il ait perdu la vie.

les signes négatifs de la vie

Soit un bambin qui clamse. De mort naturelle, accidentelle ou volontaire ; par suffocation, strangulation, immersion, combustion, écrabouillement, mutilation ou dépeçage. Au choix. Notez que le fait qu’on ait choisi un merdeux ne change rien à l’histoire. L’adulte pourrit de la même manière. Ou presque. Lorsque la mort survient, les premiers phénomènes observés sont de nature abiotique, c’est-à-dire consécutifs à l’arrêt des organes vitaux et des fonctions cardio-respiratoires : le petit cœur arrête de battre, ce qui entraîne derechef l’arrêt de la circulation sanguine et donc le refroidissement du corps. En l’espace d’environ 24 heures, sa température s’équilibre avec celle du milieu dans lequel il repose : l’arrière d’une cheminée, le sol caillouteux d’un terrain vague, ou les eaux sombres d’une fosse septique. Pendant ce temps, le tiot prend des couleurs et se teinte d’une coloration bleue ou pourpre au niveau des parties basses du corps. Cette lividité cadavérique est due au sang qui descend sous l’effet de la gravité. Au bout d’une douzaine d’heures après la mort, les lividités sont fixées. Les muscles du cadavre, quant à eux, se rigidifient de plus en plus, à mesure que le calcium s’y amasse. Cette rigidité s’étend graduellement à l’ensemble de l’organisme. Elle dure environ deux jours puis disparaît progressivement. C’est à ce stade qu’on peut voir se dessiner sur l’abdomen, au niveau de l’intestin, une première tache verte caractéristique de la putréfaction. Cette verdeur cutanée est l’heureux résultat de la transformation, sous l’action des bactéries contenues dans la flore intestinale, de l’hémoglobine en verdhémoglobine et annonce le passage du négatif au positif. La rigidité, la déshydratation et l’acidification du corps correspondent aux signes négatifs de la vie.

les signes positifs de la mort

La décomposition des tissus humains, elle, comprend deux processus distincts : l’autolyse et la putréfaction qui sont les signes positifs de la mort. L’autolyse n’est autre que la digestion du corps de l’enfant par lui-même et débute environ quatre minutes après le décès. Les cellules, privées d’oxygène et d’apport nutritif, meurent, détruites par leurs propres enzymes. La putréfaction se manifeste quand cette lutte fratricide d’autodestruction cellulaire a suffisamment progressé. L’aérobie contre l’anaérobie. Les bactéries et des microbes de différentes espèces s’attaquent aux tissus où ils trouvent à présent de quoi se goinfrer. La tache verte sur l’abdomen s’étend au thorax. Les gaz produits par les bactéries s’accumulent et forment des ampoules sous la verdeur de la peau qui a tendance à présent à se décoller. Le visage bouffit, les yeux enflent pour éclore de leurs orbites et, dans un même mouvement, la langue se boursouffle et fuit la bouche roide. L’enfant ne ressemble plus à rien. L’abdomen finit de gonfler et éclate parfois sous l’œil énucléé du mioche frémissant. À ce stade, la peau, les ongles et les cheveux, s’il en avait, se détachent. Le corps noircit complètement. Des liquides sirupeux s’écoulent lentement de la bouche et du nez, parfois des yeux, tandis que des gaz sont expulsés. Les principaux organes éclatent. L’anus et les sphincters se relâchent. Le tout dégage une absolue puanteur. Notre prose taphonome pourra paraître spectaculaire, aux yeux notamment des parents inquiets de devoir expliquer le phénomène de putréfaction à leurs trousse-pètes, mais qu’ils se rassurent, la réalité de la décomposition des corps l’est moins à l’échelle du temps. Rien de mieux que d’offrir un animal mort à votre progéniture. Au contact de la charogne, elle prendra goût à la vie. En attendant, ça pue la mort.

putrescine en concert

La phase de putréfaction active se caractérise par la dégradation des muscles et la production d’acides gras volatils particulièrement malodorants. L’indole, le skatole, la putrescine, la cadavérine, en plus d’être responsables de l’odeur nauséabonde de la chair putréfiée, contribuent également aux odeurs de mauvaise haleine, de sperme poissonneux et de vaginose bactérienne, offrant aux adolescents qui auront eu la chance de le devenir des idées de noms fort appropriés pour leurs groupes de musique morbides et bruyants. La chose entendue, il est important de noter que le cadavre dégage aussi des gaz odorants dès les premiers instants de l’autolyse et parfois même avant que le cœur n’ait cessé de battre. Ces dégagements gazeux plus ou moins putrides ne sont généralement pas perceptibles par l’odorat humain, mais sont perçus par les insectes nécrophages qui, grâce aux chimiorécepteurs antennaires et à leur rapidité de locomotion colonisent un cadavre humain ou animal en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Dans la première heure suivant la mort de l’enfant, les mouches détectent, parfois à des distances prodigieuses, cette odeur qui les attire irrésistiblement et pondent leurs œufs sans vergogne dans les orifices naturels, les narines, la bouche, les oreilles, les blessures, les yeux ou les plis cutanés du bambin. Quelques jours plus tard, le cadavre est le théâtre de l’éclosion massive de larves qui ont pour seule et unique activité de se trémousser et de se nourrir de tissus humains. Une mouche du genre Calliphora, la mouche bleue de la viande si joliment décrite en 1879 par Jean-Henri Fabre dans ses Souvenirs entomologiques, peut à elle seule pondre 2000 œufs. Et la pullulation des mouches des cadavres est quelquefois si importante et leur activité si intense que Linné s’est étonné « que trois mouches consomment un cadavre aussi vite que le fait un lion ». Le docteur Mégnin donnera à cette microfaune nécrophage composés de Diptères, mais aussi de Coléoptères, de Lépidoptères et autres Arthropodes, le joli nom de « travailleurs de la mort ». Il les décrit pour la première fois avec précision et poésie dans la Faune des cadavres.

entrepreneurs charcutiers et consorts

L’ami Jean-Pierre compte parmi les travailleurs de la mort pas moins de huit « escouades » qui se succèdent dans une chronologie précise selon l’état de décomposition du corps et les odeurs qui en émanent. Alors que les odeurs cadavériques n’ont pas encore chatouillé le nez délicat de l’homme, les premiers colonisateurs qui interviennent sont principalement les mouches bleues de la viande et la mouche domestique friandes de cadavres frais. Leurs larves, nous l’avons dit, sont particulièrement voraces. Les individus de la deuxième escouade interviennent à l’apparition de l’odeur cadavérique. On y retrouve d’autres Calliphorides, des Sarcophaga ainsi que les Lucilia, ces très belles mouches d’un vert métallique qui sont aussi connues pour provoquer des myiases. Larvipares, les femelles libèrent des dizaines de jeunes immatures aptes à attaquer les matières animales ou végétales en décomposition, voire même des excréments. La phase de décomposition qui suit est particulièrement malodorante à cause de l’acide butyrique, un acide gras volatil qui est libéré lors de la fermentation des graisses. Trois à six mois après la mort, les colonisateurs de la troisième escouade entrent en scène: ce sont des Coléoptères du genre Dermestes et des petits Lépidoptères du genre Aglosse, friands de substances grasses qui ont subi la fermentation acide. L’arrivée de la quatrième escouade est provoquée par une autre forme de fermentation, dite caséique, car elle attire des petits Diptères colonisant les fromages ayant atteint le même stade de modification. Ces Piophilides sont facilement reconnaissables grâce aux petits sauts caractéristiques qui leur permettent d’échapper à leur prédateur. On peut rencontrer à ce stade de la décomposition d’autres Diptères de petite taille, habituées à évoluer dans les liquides putrides et qui peuplent habituellement les eaux usées. Les Coléoptères sont également représentés en la présence de Necrobia, occupés à humer les liquides acides suintant de la charogne. Une forte odeur, nauséabonde elle aussi, caractérise la phase suivante, qui correspond à la fermentation ammoniacale sous l’influence de laquelle se produit une liquéfaction noirâtre des matières qui n’ont pas été consommées par les travailleurs des précédentes escouades, et dont les émanations attirent de petits Diptères ainsi que des Coléoptères Silphide ou Histeride. À l’arrivée de la sixième escouade, la dessiccation du corps est accélérée par l’action de petits Acariens qui absorbent les dernières humeurs dont il est encore imprégné. Lorsque la dépouille est pratiquement sèche, arrivent des insectes qui s’attaquent aux tendons, aux ligaments et à toutes les parties desséchées qui ne donnent plus prise aux agents microbiens des fermentations. Les travailleurs de cette escouade sont les mêmes que ceux qui rongent habituellement les tapis, les tissus, voire les collections d’histoire naturelle. Il s’agit de Coléoptères du genre Attagènes ou Anthrènes et de Lépidoptères qui vont jusqu’à ronger poils et cheveux grâce à leur mandibules ne laissant derrière eux qu’une fine poudre que constituent leurs excréments. Les Coléoptères de la huitième et dernière escouade se contentent après trois années d’efforts des résidus laissés par leur prédécesseurs, nettoyant de ce fait la scène du festin. Poussière, notre mioche est redevenue poussière. Et parfois moins que ça.

chercher la petite bête

Les expériences menées ces dernières années par William Bass, à la ferme des corps de Knoxville, aux États-Unis, ont permis de proposer une synthèse des différents facteurs affectant la vitesse de décomposition d’un corps en vue d’aider la justice américaine dans différentes enquêtes. Elles confirment certaines des observations consignées par le trouffion Mégnin dans la Faune des cadavres. Mais cette stricte division du processus de décomposition du corps en étapes successives, invariables et stéréotypées, est aujourd’hui controversée. L’action des petites bêtes influe considérablement sur la vitesse de dégradation d’un cadavre, c’est indéniable, mais d’autres critères rentrent en compte comme par exemple la température, le taux d’humidité, ce que la personne portait comme vêtement ou ce qu’elle avait ingéré avant de mourir. Dans tous les cas, une chose est certaine : cette succession parfaitement orchestrée d’opérations menées par les insectes sur le cadavre, conjuguée au travail dissolvant de la putréfaction sur la matière, est proprement fascinante. L’application judiciaire qui en est faite, par contre, beaucoup moins. Ce sont les travaux du vétérinaire français, sous la houlette de notre bon vieux Brouardel, qui ont jeté en Europe les bases de l’entomologie judiciaire, « cette discipline scientifique consistant à étudier la faune présente sur un cadavre afin de déterminer la date approximative d’un décès dans les affaires criminelles ». La division de l’inéluctable processus de dépérissement de la chair humaine en plusieurs phases caractéristiques est une grille de lecture qui a pu s’avérer pratique et efficace dans certaines enquêtes, mais elle demeure au regard de la complexité du réel une simplification conséquente de l’extraordinaire multitude des processus biologiques, chimiques ou simplement hasardeux en jeu dans ce phénomène. Détail purement véniel, nous en convenons, comparé au sort qui est fait à ces insectes, injustement transformés en auxiliaire de police.

Dans une lettre adressée à Monet, en 1890, Mirbeau dit regretter que la littérature en soit encore « à vagir sur deux ou trois stupides sentiments, artificiels et conventionnels », alors que « les sciences naturelles interrogent l’infini de l’espace et l’éternité de la matière ». Le plus irritant à nos yeux, au-delà de la fausse indignation mirbelienne, se résume à un problème d’échelle : les beautés infinies de l’entomologie s’abîment à la vulgarité de l’activité judiciaire. Voilà l’accablant ! Que l’intrigante curiosité d’un Mégnin ou d’un Brouardel pour l’infiniment petit soit désespérément réduite à l’infiniment médiocre. Car l’intérêt de la flicaille pour la faune nécrophage, à la toute fin du dix-neuvième siècle, pour obscène qu’il fût n’en présageait pas moins les préoccupations policières des scientifiques et des industriels d’aujourd’hui pour l’infiniment plus petit encore – l’atome, la molécule, la cellule, le gène, le neurone, le bit –, ces bassesses qui nous emportent toujours plus sûrement vers une société de contrainte généralisée. Les sciences dites naturelles devaient dégager de vertigineuses perspectives de la mucosité primordiale. Au lieu de ça, elles ensevelissent des mondes avant même de les avoir découvert. Voilà un phénomène morbide bien plus triste à expliquer aux enfants que l’odorante corruption de la chair. Mais revenons rue Rochebrune, derrière la palissade de notre terrain vague, troué d’un cadavre.

je n’aime pas les vers, j’aime la poésie

L’enfant ratatiné gît, écrasé contre le sol blanc, caillouteux. Nous regardons les larves l’agiter, tendrement. La même question revient à nous, incongrue, car elle nous taraude : est-ce que le docteur Brouardel aimait les enfants ? Sous-entendu, leur préférait-il les larves de diptères ? Alors que Brouardel, souriant, tient dans ses mains le cadavre séché de cette petite fille de 48 centimètres, et que les larves se disputent l’éternité, le médecin légiste se souvient de cette phrase de Victor Hugo écrite dans Le Tas de pierres : « Je n’aime pas les vers, j’aime la poésie. » À cet instant, Brouardel n’aime pas le pus, ni le gras de cadavre, ni la vermine qui agite le corps. Mais il aime profondément, irrésistiblement, ce bout de marmot-pâte absolument desséché qui sonne comme du carton. Il n’aime pas les vers. Il aime la poésie. Il sait comme Victor Hugo que « la terre est sous les mots, comme un champ sous les mouches » (Les Contemplations) et que tout ne finit pas sous six pieds de terre ! « Non, tout y commence. Non, tout y germe. Non, tout y éclot, et tout y croît, et tout en jaillit, et tout en sort ! » Dans William Shakespeare, l’auteur de L’Homme qui rit le dit : « Pour certains insectes, la mort est une ponte. » Une gestation se mêle toujours à l’agonie. « Écrivains […] n’écrivez jamais rien sans vous demander quelle figure ceci fera-t-il quand tous les hommes qui vivent maintenant seront morts ? » Comprenez comme vous voulez cet avertissement lancé à l’écrivain. Nous savons que notre lecture est troublée par la nuée de mouches qu’attire le charnier de nos élucubrations. Toujours est-il que les mots de Victor Hugo résonnent ici, dans le terrain vague de la rue Rochebrune, comme la définition circonstanciée du travail littéraire qui consiste, à l’instar des vers et des acares, à créer des figures, c’est-à-dire à aplanir, c’est-à-dire à faire passer du vivant dans la fine épaisseur du papier blanc, à inscrire, dans la page vierge de signes, le simulacre de ceux qui maintenant vivent mais qui alors seront morts, du moins absents.

le pays des fées

Au risque de vous perdre définitivement, nous retrouvons la petite fille en carton-pâte de la rue Rochebrune sous les traits charmants d’une autre enfant, Petit-Ruban-Bleu, partie explorer seule Port-au-Prince au cours d’une escale haïtienne. Le recueil Dans l’Épouvante (1922) s’ouvre en effet sur une très courte nouvelle intitulée « Le pays des fées » dans laquelle Haans Heinz Ewers met en scène une charmante petite fille voyageant en compagnie de sa mère à bord du Hamburg Amerika Lines. À son retour sur le bateau, Petit-Ruban-Bleu est toute excitée et convoque sa mère ainsi que tout l’équipage, car elle tient à leur faire découvrir le secret qu’elle pense avoir percé. Elle est persuadée avoir découvert le pays des fées, celui des contes et légendes dont parlent ses livres. Conquis par l’innocence et l’enthousiasme de la petite fille, tous décident de l’accompagner jusqu’au premier ingénieur mécanicien qui suspend son travail pour la suivre. Elle les guide alors dans les ruelles sales du port, traverse les misérables baraques du marché pour atteindre finalement un petit pont de pierre jeté sur un ruisseau desséché où s’entassent un tas de mendiants étalant les pires infirmités et les plus spectaculaires maladies. Ivre de bonheur, la petite fille claque des mains, saute comme un cabri et court dans la poussière brûlante en s’écriant : « Venez tous, venez vite, regardez les étranges créatures, les merveilleux monstres […] Ils sont encore plus beaux et plus admirables que dans mon livre de contes ! » L’enfant, persuadée d’avoir découvert un monde magique et fabuleux, déambule parmi les lépreux dont la peau part en lambeaux, au cœur d’un barnum épouvantable composés d’Haïtiens décharnés ou souffrants et de mendiants couverts d’ulcères, aux chairs rongées et aux os déformés. Son regard s’illumine lorsqu’elle aperçoit, gisant parmi eux, le plus horrible peut-être au regard des suiveurs horrifiés, un malheureux atteint d’éléphantiasis : « Maman, maman regarde ! Ses doigts sont beaucoup plus gros et beaucoup plus longs que mon bras tout entier ! Maman, si je pouvais avoir d’aussi belles mains ! » Tremblante de joie, la petite fille échappe alors à la vigilance du capitaine qui lui tenait la main et s’élance au cœur du charnier grouillant de vie mourante pour étreindre l’énorme surface brune et purulente du mendiant. La mère de Petit-Ruban-Bleu perd alors connaissance dans les bras de l’ingénieur. La nouvelle se finit sur les efforts désespérés de la petite fille pour réveiller sa mère : « Maman, chère et douce maman, réveille-toi, je t’en prie, ma petite maman ! Réveille-toi vite, je veux te montrer encore beaucoup de créatures merveilleuses ! Non, ce n’est pas le moment de dormir maman: nous sommes au pays des fées ! »

le petit pont de pierre

Cette nouvelle initiatrice dont la dernière phrase en italique célèbre le basculement du réel à la réalité du livre n’est autre que le récit de l’acte scriptural à travers l’aventure littéraire non pas de la fillette, mais de la mère, en passe d’être écrite sous les yeux extasiés de l’enfant. Petit-Ruban-Bleu est en réalité tout ce qui reste de la petite fille après le travail d’écriture qui est un travail de dessiccation du corps et d’absorption du vivant à travers l’épongement lettré des dernières humeurs dont il était encore imprégné. La dépouille desséchée de l’enfant dont il ne reste comme signe distinctif qu’une petite pièce de tissu bleuté est celle qui passe dans l’étroitesse de la feuille de papier et se donne enfin à lire. Le travail d’écriture se situe très exactement là où la petite fille a conduit sa mère, au niveau du petit pont de pierre jeté sur un ruisseau desséché. En perdant connaissance, elle glisse peu à peu dans le cours du récit, d’abord avalée par l’amas de chair en putréfaction qui l’environne, puis par le texte qui se clôt et se referme sur elle. Elle doit pour être écrite faire l’épreuve du vivant à travers l’opération esthétique. Elle gonfle, en particulier au niveau des paupières, des lèvres, de l’abdomen et du scrotum devenu turgescent pour doubler presque de volume. Sous la pression des gaz, ses yeux sortent des orbites, sa mâchoire inférieure se relâche et sa langue maternelle pend. Des phlyctènes se forment sur l’ensemble des téguments, décollent l’épiderme puis crèvent, laissant le derme à nu. Elle ne fait plus qu’un, à cet instant, avec les mendiants purulents qui ravissent sa fille. Son cerveau devient une masse pâteuse, filante et grisâtre. Ses poumons s’aplatissent au fond des gouttières vertébrales telles des masses brunâtres et molles, entourées d’un liquide de transsudation rougeâtre. Son cœur est réduit à une mince poche musculaire aplatie. Son foie devient noirâtre et spongieux, avec des bulles de putréfaction. Ses viscères digestifs aux parois rougeâtres verdissent et brillent sous un liquide huileux qui surnage au dessus des liquides de transsudation. La déshydratation rapide de son joli corps entraîne une perte de poids qui à terme conduit au parcheminement de la peau. Le derme à nu devient sec, brunâtre, dur. Le corps est écrit à mesure qu’il peut l’être, c’est-à-dire à mesure qu’il devient support à l’inscription.

les peaux bouillonnées

La fabrique d’images est une vaste opération de boucherie et la mise à plat littéraire, un abattoir à ciel ouvert où se joue la désincarnation du sujet. Il faut lui faire la peau, comme Ewers à ses mendiants. Tous ces malheureux aux dermes chancrelleux, damassés et vermiculés sont en passe d’être intégralement résorbés dans la surface de leur propre peau, de n’être plus que cela au regard des touristes, de la petite fille et des lecteurs qui les observent et les lisent. Le travail littéraire tel qu’il est mis en abîme dans le recueil d’Ewers, est en réalité un pourrissoir, un charnier grouillant, une ferme de décomposition où les corps en putréfaction sont déchargés du poids du réel à travers l’exsudation des liquidités humorales et de leurs profondeurs physiologiques. Le surinvestissement pathologique des peaux bouillonnées trahit le travail esthétique en cours qui allège le corps de sa propre corporéité et de ses substances organiques. L’horreur dermatologique, par le spectaculaire suintement qu’elle offre participe en fait de la dématérialisation de l’être vivant qui reflue sur sa propre surface. Celle de son épiderme. Celui de la page. Dans « Le pays des fées », la petite fille insiste auprès de l’ingénieur mécanicien pour qu’il les accompagne sur le port. Ewers précise qu’il est alors très occupé car il y a quelque chose de détraqué dans la machine. Mais Petit-Ruban-Bleu l’aime beaucoup, écrit-il, parce qu’il taillait si joliment l’écaille. Cet ingénieur mécanicien, celui dans les bras duquel la mère s’évanouit à la fin du récit n’est autre que l’opérateur même du récit dont la machine est détraquée à cause du regard que nous lui portons et qui taille si joliment l’écaille. L’écrivain est au choix un boucher, un vivisecteur, un tanneur ou un dépeceur qui fait la peau à ses personnages. C’est aussi un insecte nécrophage de la plus belle espèce qui se repaît des dernières liquidités suintant des dépouilles asséchées et qui nous rappelle que la littérature est un banquet au régal des vermines. Un livre se nourrit des entrailles putrescentes du réel mais elles sont intégralement digérées par l’esthétique. En surface donc. Ce qui implique qu’il ne reste que le signe de leur disparition, comme vestige du vivant.

j’ai cessé enfant d’aimer Dieu

Ce que tente de transcrire Ewers dans cette très brève nouvelle est l’instant insaisissable de la disparition du sujet à travers l’opération de thanatomorphose qu’est l’écriture; l’instant très physique où la mère se dématérialise sous les yeux de sa fille pour devenir à la fois absente – elle n’est plus réellement en escale à Port-au-Prince – et demeure malgré cela présente au texte – nous sommes au pays des fées. Petit-Ruban-Bleu pleure non pas sa perte, sa mort pour le dire clairement, mais sa transformation en signe qui entraîne la présence-absence : « ce n’est pas le moment de dormir » lui dit-elle. En un instant très bref, le texte bascule en lui-même et la mère et sa fille se retrouvent toutes deux au pays des fées où elles rejoignent les créatures merveilleuses du monde écrit. Ce que pleure l’enfant n’est donc ni sa mère qui vient de la rejoindre de l’autre côté du petit pont de pierre, ni sa condition d’écrite, mais le vivant que représentait encore sa chère et douce maman et que seuls nous, lecteurs et lectrices, représentons à présent. Le pays des fées célèbre en quelque sorte l’absence au monde sensible et la mélancolie que produit ce transfert esthétique de part et d’autre du petit pont de pierre. Jean-Michel Rabeux, un autre auteur stercoraire, se souvient dans Les Charmilles et les morts (2002), avoir découpé, minot, un gigot à l’aide d’un scalpel : « J’ai cessé enfant d’aimer Dieu, donc d’y croire, pour aimer cette matière anatomique contradictoire qui étant n’est déjà plus. » Ce à quoi Bernanos répondrait : « Dieu ne nous avait laissé que le sentiment profond de son absence. » Quelque chose de la littérature se nicherait là, dans ce manque de l’écriture et l’expérience consécutive de l’indicible à dire, c’est-à-dire dans l’expression de l’impuissance du geste esthétique à saisir et retenir le réel tout entier.

longtemps je me suis couchée de bonne heure

La référence agacera les foucauphobes. Qu’ils se mouchent. Au cours d’une conférence sur la littérature et le langage, tenue en décembre 1964 à Bruxelles, Michel Foucault dit voir dans la première phrase du grand roman proustien (en taille) « l’irruption du langage sans signes ni armes au seuil même de quelque chose que l’on ne verra jamais en chair, ces mots qui nous conduisent jusqu’au seuil d’une perpétuelle absence, qui sera la littérature ». Brouardel le pressent. Le terrain vague de la rue Rochebrune est une trouée dans l’espace de la ville. Le théâtre de la représentation. Un espace singulièrement vierge, plat et pourtant extraordinairement épais de poésie indurée et d’imaginaire tanné. Le terrain vague est la résorption en surface de sa profondeur : il surface contre la profondeur de la ville mais en approfondit la surface. Il est une œuvre de chair entre deux peaux. Et la littérature est là. En puissance. Elle s’accomplit dans le terrain vague. Quelque part près d’un petit pont de pierre. Dans le livre de la ville. Comme « une frêle existence posthume du langage ». On demande au médecin légiste, en présence de ce cadavre de petite fille parcheminé, de langage anéanti, de penser en termes policiers la temporalité d’une scène, alors que son ressort est essentiellement spatial. C’est d’ailleurs la première chose qui interpelle notre toubib à barbe lorsqu’il se dit que le cadavre a dû être conservé dans un lieu sec, et que c’est dans les derniers jours seulement qu’il a été déplacé et déposé dans le terrain de la rue Rochebrune. Il se tient à ce moment même au seuil de quelque chose que l’on a cru voir en chair ici mais qu’on ne verra plus jamais là qu’écrabouillé. Le reste métonymique d’une peau décollée de son référent charnel. Un corps écrit. « Longtemps je me suis couchée de bonne heure », chuchote la petite fille grouillante d’acares à l’oreille du médecin qui l’observe. Longtemps. Obstinément.

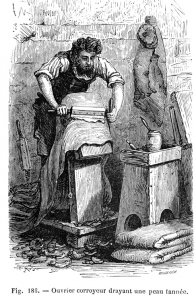

[La peau, à l’origine derme vivant, serait, sans traitement, soumise à la putréfaction. Le tannage est le traitement qui consiste à parcheminer la peau morte, pour l’empêcher de pourrir. Au dix-neuvième siècle, Annonay est l’une des villes françaises qui concentre le plus d’industries du papier et du cuir. En 1894, éclate une énième grève des mégissiers et corroyeurs des tanneries d’Annonay pour défendre leurs propres peaux. Juste retour du réel. Une autre résistance du vivant à l’histoire qui s’écrit.]

Laisser un commentaire

2/05/2014